秘書のみなさん、こんにちは! Emilyです。

みなさんには、後輩秘書さんはいらっしゃいますか?

組織内の調和を築き、仕事を円滑に進めていくためには、後輩育成も重要な要素ですよね。

私は秘書室の管理職を務めていたため、後輩の評価や育成も欠かすことができない大切な業務でした!

そこで今回は、私が実践してきた後輩の育成方法や、日々心がけていたことをみなさんにも共有したいと思います!

後輩育成を任されている先輩秘書さんは、ぜひ参考にしてみてくださいね。

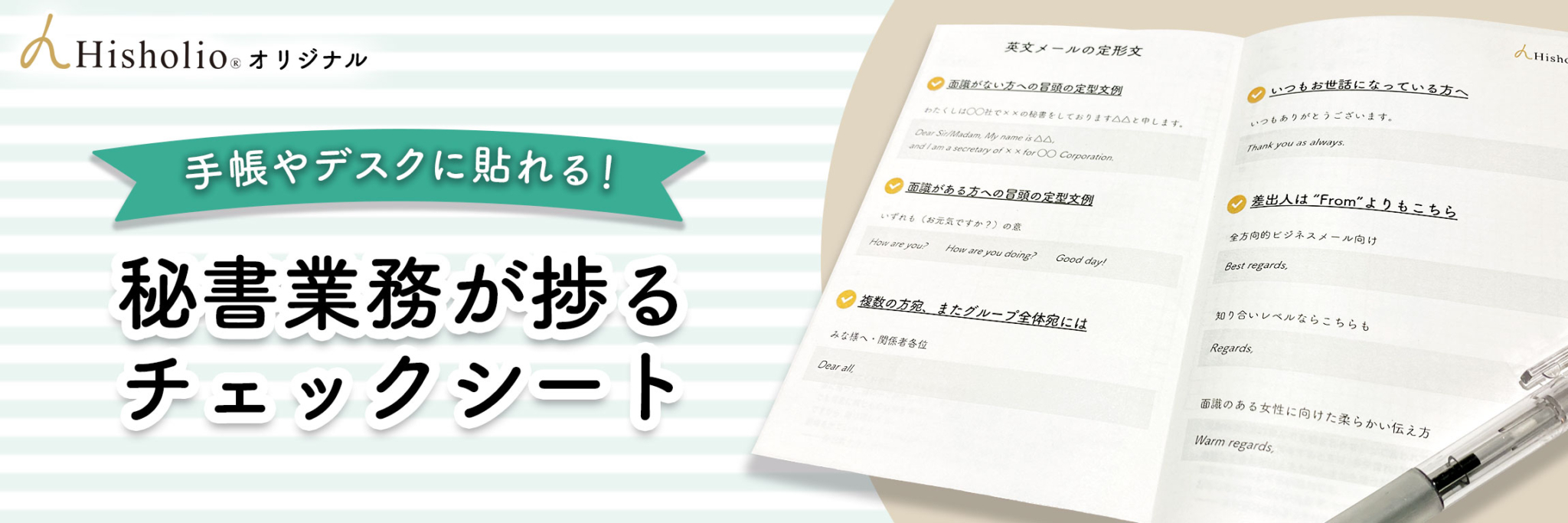

\ 記事を読む前にこちらもチェック! /

目次

上司のひと言で気づいた、自分に求められる役割

月に1度、後輩たちの評価表を作成して上司や会社に報告するのが私の役割でした。

この月次報告を担当するようになった当初、上司からこのように言われたことがあります。

「私からは見えない、細かな部分を見て教えてくれるから助かっているよ」

大きなプロジェクトの成功や数値目標の達成は、上司や会社も当然把握しているもの。

しかし、その裏にある社員1人ひとりの努力や、今後改善すべき課題といった細かい部分は、より実務に近い人物でなければ見極めが難しいですよね。

上司のひと言から、私に求められるのはこの「実務現場に近い視点」なのだと解釈しました。

それ以降、私が後輩の評価・育成を担当するうえで必ず心がけるようになったのは「1人ひとりの強みや課題を、できるだけ細かく見ていくこと」です。

以下は、その具体例についてご紹介していきたいと思います!

良い点・改善点の両方に目を向ける

担当する業務の性質によって成果が目立つ場合もあれば、目立たない場合もあります。

また評価する側も人間である以上、後輩1人ひとりとの関係性や、相性の良し悪しといった要素が無意識のうちに評価に影響してしまう可能性も……。

そこで私は、全員をできるだけフラットに評価するため、以下のように「良い点・改善点の両方を必ずセットで取り上げること」を意識していました。

Aさんの良い点

入社したてでありながら視野が広く、洗い物や片づけといった小さな仕事にもいち早く気づいて、積極的に対応してくれました。

Aさんの改善点

その一方で、任された仕事が時間内に終わらないことが続きました。

業務の優先順位のつけ方を伝えるとともに、終業1時間前には自身の業務整理と進捗の途中報告を行うよう指示しました。

日常業務の小さな成果や課題を見逃さないために、日頃から後輩と積極的にコミュニケーションをとることも意識していた点です。

これにより、それぞれがもつ強みや貢献度、課題などを多角的に認識し、公平な視点で評価できるようになったと感じています!

苦手な仕事をあえて任せる

月次報告で浮き彫りになった課題に関しては、改善のための仕組みづくりも大切。

私がよく行っていた手法は、以下のように「苦手な仕事をあえて任せること」です。

あえて任せる例)Cさんの場合

スケジュール把握が苦手な後輩には、部署のミーティングで「今週の予定共有コーナー」を担当してもらい、日常的にスケジュール意識の向上を図る

あえて任せる例)Dさんの場合

先輩に頼りきりでなかなか自立できない後輩には、あえてイベントのリーダーを任せることで当事者としての意識をもつことを促す

実際に、上記2名の後輩は、実務を通じてそれぞれの苦手を克服することができました!

適材適所の業務配分も重要ですが、あえて不得意な仕事を任せることで育成を図るのも有効な方法かと思います!

その分、大切なのはフォローを万全にすること!

問題なく進められているか節目ごとにチェックしたり、困っていることがないか定期的に確認したりと、本人のモチベーションに配慮しながら手厚くサポートすることを心がけていました!

本人に考える機会を与える

後輩育成において、良い点は褒め、改善点は指摘する「フィードバック」も欠かすことができないプロセスですよね。

改善点については、直接指摘するばかりではなく「本人に考える機会を与える」ことも有効なアプローチだと感じています。

以前、後輩が作成した経費報告書について、経理部からエラーを指摘されました。

作成を担当した後輩に原因を尋ねてみると、後輩からは「私の確認不足です」との返事が。

それに対し、私は「個人的な反省点ではなく、フローや仕組み自体の問題点はないか?」と掘り下げて質問してみたんです。

すると、以下のような返答が得られました。

- 軽減税率の計算に誤りが生じた

- 入力シートが複雑であったため、見直しをしても誤りに気づけなかった

- 「シンプルなテンプレートを導入する」「一部のプロセスを自動化する」など、仕組み自体にも改善の余地があると思う

このように、根本的な問題点と解決策について本人に考える機会を与えることで、業務に対する主体性や理解深化を促す効果が期待できます。

この後輩には、実際に新たなテンプレートの作成を任せることに。

結果、ミスが起きにくいフローの構築につなげることができました!

指導のシチュエーションにも気を配る

私が新人秘書だった頃、部署のみんなの前で先輩から仕事に関する注意を受けたことがありました。

しかし、それは先輩の勘違いによるもので、実際には私に落ち度がなかったんです。

私はその場で反論し、先輩に向かって「みんなの前で訂正してください!」とまで言い放ちました(苦笑)

気が強い私はその場でわだかまりを解消することができましたが、なかなかそこまで強気に出られない後輩秘書さんは多いはず……!

自分が先輩の立場に立ったいま、当時の経験から「後輩なりの考えや、指導者からは見えない事情もあるかもしれない」という考えを常に念頭に置くようにしています。

とくに心がけているのは、以下の2点です。

- 後輩を注意する際には、できるだけ本人と2人きりの状況をつくる

- 一方的に話すのではなく、本人の言い分を聞いたうえで、必要なアドバイスを行う

このように、後輩との対話の時間を大切にすることで、後輩のほうから相談や提案を持ちかけてくれる機会も増えたと感じています!

自分が後輩だった頃を思い返して、その経験を育成の方針に反映させると、より後輩の共感も得やすくなるのではないでしょうか。

先輩秘書として、より良いチームづくりを!

今回は、私が実践してきた後輩の育成方法や、日々心がけていたことをご紹介しました!

参考にしていただける点はございましたでしょうか?

後輩の成長を見守り、サポートすることは、先輩秘書の大切な使命!

日々の業務における小さな課題解決の積み重ねが、組織の成長につながっていくと思います。

先輩秘書として、自身の経験や知識を後輩に惜しみなく伝え、より良いチームづくりを目指してまいりましょう!

それでは秘書のみなさん、今日もお疲れさまです!

企業の秘書室に所属し、社長秘書や会長秘書を経験。その後、2023年に独立し、フリーランス秘書へ!働き方やライフスタイルのこと、自分なりの考え方など、企業秘書・フリーランスの両面から幅広いテーマで記事を書いていきたいと思っています!

No comments yet.