秘書のみなさん、こんにちは! Emilyです。

近年はペーパーレス化の流れが加速しているものの、まだまだ紙の郵便物を扱う人や企業も少なくありません。

上司宛の郵便物の仕分けが日常業務の1つだという秘書さんも多いのではないかと思います。

毎日の仕事こそ、正確かつ効率的に進めたいものですよね。

そこで今回は、私が実践している「郵便物の仕分け術」をまとめました!

「どのように仕分けたらよいかわからない」「仕分けの判断基準があいまいで時間がかかってしまう」といったお悩みをおもちの秘書さんがいらしたら、ぜひ参考にしてみてくださいね。

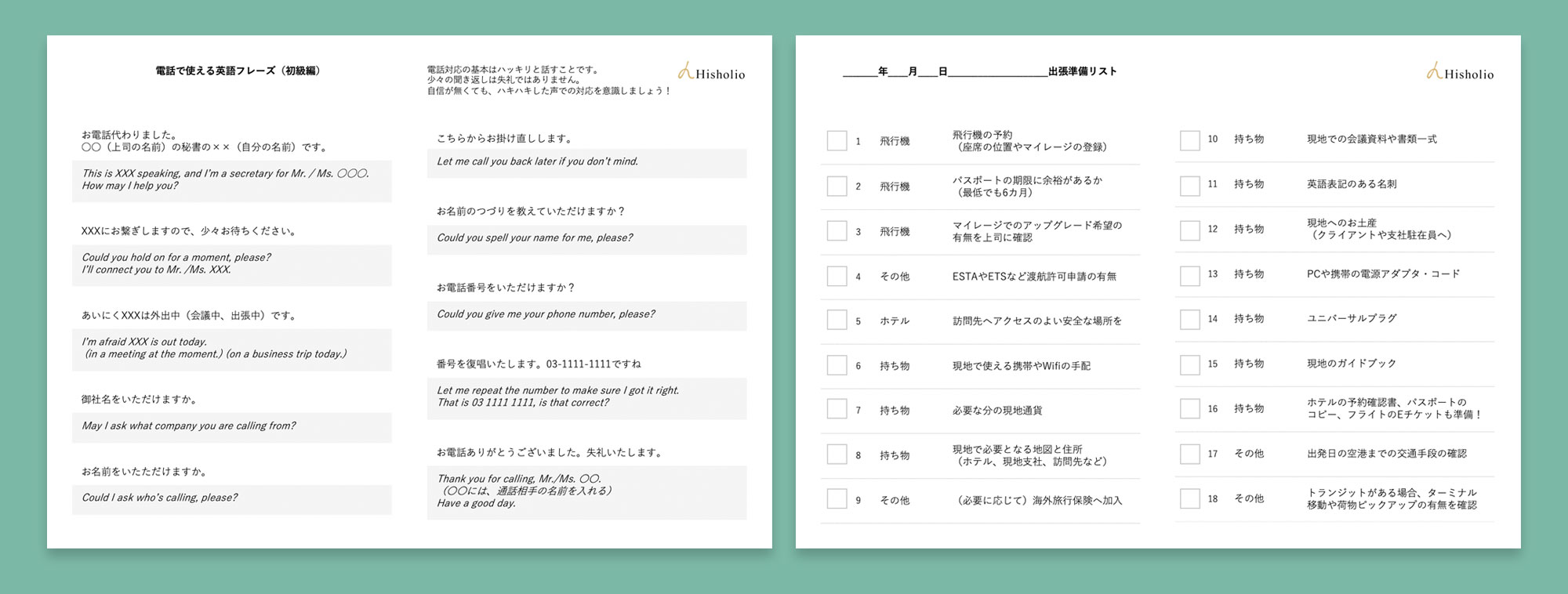

\ 記事を読む前にこちらもチェック! /

目次

まずはざっくりと第1分類

私は上司宛の郵便物を仕分ける際、まず初めに以下のように分類するようにしています。

この時点では郵便物は開封せず、差出人名などから推測してざっくりと分類するだけです。

① 公信(業務にかかわる郵便物)

② 私信(上司の私的な郵便物)

③ 不明(公信か私信か判断できない郵便物)

④ チラシ・DM類(明らかに不要な郵便物)

この時点で、④のチラシ・DM類は処分してしまいます。

もし、上司との関係がまだ浅く「自分の判断で処分してよいのか不安……」という秘書さんがいらしたら、初めにひと言「明らかに不要なチラシやDMは私の判断で処分してしまいますね」と上司に伝えコンセンサスを取っておくと安心できると思いますよ。

①②③については、以下に1つずつご説明していきますね。

①公信の場合

業務にかかわる郵便物である「公信」の場合は、第2分類として以下のように仕分けます。

A)書留/親展

B)それ以外

書留や親展の場合は、差出人が宛名の本人による受け取りや開封を想定しているものと解釈できるため、秘書による開封には注意が必要です。

秘書が開封して問題ないのか、もしくは上司が自分で開封したいと思っているのか、事前に上司との間でルール化できていればスムーズですね。

ルールを決めたうえでも迷う場合は、念のため開封前に上司にお伺いを立てる方が無難かと思います。

私の場合は、未開封の状態で上司にお見せして「開封してもよろしいでしょうか?」と確認し、許可があった場合は上司の目の前で開封するようにしていました。

このとき、あらかじめレターオープナーをポケットにしのばせておくと、その場ですぐに開封できてスマートですよ。

一方、書留や親展といった表示がない郵便物の場合は、私が事前に開封と内容確認を行い、上司にもお目通しいただく必要があると判断したものだけをお渡しするようにしていました。

上司にお渡しする際は、ポイントとなる部分にマーカーを引いたり、補足を加筆したりといった配慮も忘れず行いたいものですね。

レターオープナーも導入してみよう

余談ですが、入社当初の私はレターオープナーという便利なアイテムの存在を知らず、毎回ハサミを使って封筒を開けていました。

案の定、ハサミを深く入れすぎて中の書類まで真っ二つにしてしまったことも……。

ハサミ派の秘書さんは、私のような失敗をおかす前にレターオープナーの導入を検討されることをオススメします……!

少し値が張りますが、電動のオープナーもありますね。

少しでも楽に開封していただくために、上司には電動オープナーをお持ちになってもらってもよいかもしれません。

②私信の場合

上司の私的な郵便物である「私信」の場合は、書留や親展の表示有無に関わらず、すべて未開封の状態で上司にお渡しするようにしていました。

こちらも上司によってご意向はさまざまですので、事前にルール化しておけるとよいと思いますが、迷う場合はやはり「未開封」にしておく方が無難かと思います。

ルール決めをするにも、誰からどのような手紙を受信するかをすべて想定するのは難しいものです。

ルールが煩雑化すると、仕分けに時間がかかったり、ミスしたりする原因にもつながりやすいと感じています。

私信に関しては「すべて開封する」もしくは「一切開封しない」といったシンプルなルールにできるのが理想的かもしれませんね。

③公信か私信かわからない場合

開封前には公信か私信か分からないケースもあります。

この場合も、私は未開封の状態で上司にお見せして、開封してよいかを伺うようにしていました。

「上司に質問ばかりするのも気が引ける……」という秘書さんも多いと思いますが、郵便物に関しては、上司との信頼関係維持や個人情報保護の観点から「迷ったら伺う」を原則としておくのが、リスクヘッジとしてよいのではないかと思います。

*社内に然るべき対応部署がある内容の場合

ここからは「公信」の中でも、特別な対応を要する郵便物について解説していきます。

まずは「社内に然るべき対応部署がある内容の郵便物」が届いた場合です。

たとえば、裁判所からの書面や国税庁からの通知などは、会社の代表者宛に直接送付されるケースが一般的です。

しかし、ある程度の規模の会社であれば、こうした案件の対応は「法務部」や「経理部」が担当しているケースが多いのではないでしょうか。

私の上司も会社代表者なので、定期的にこうした郵便物が届いています。

これらは上司にはお渡しせず、私から然るべき部署に回して、対応を依頼するようにしています。

「本当に上司が対応すべき内容なのか」「他に対応できる人や部署はいないのか」という観点を秘書が常にもつことで、上司の負担軽減につなげることができますよ。

そのためにも日ごろから各部署の業務内容や担当範囲、メンバーなどを把握しておくと便利です!

社名変更や役員交代の通知の場合

続いて「社名変更や役員交代の通知」が届いた場合です。私は以下の手順で対応するようにしています。

① 通知内容を把握しておくべき人や部署が他にいないかどうかを検討し、いる場合は通知内容を共有する

② 秘書が管理している住所録や年賀状の差し出しリスト等に通知内容を反映する

③ 上記①②が完了している旨を添えて、上司に届いた通知の内容をご報告する

④ お祝い品の手配が必要な場合は対応する

取引先の社名変更や役員交代の通知も、会社の代表者宛に直接送付されるケースが多いですよね。

取引窓口となっている部署にも同様の通知が届いている可能性はありますが、念のため声をかけてあげると親切だと思います。

実際に私も、共有先の部署から「こちらには通知が届いていなかったので、教えてもらえて助かった」と言ってもらえたことが何度もありました。

出欠の返事を要する招待状の場合

最後は「出欠の返事を要する招待状」が届いた場合です。私は以下の手順で対応するようにしています。

① 差出人(企業)と関わりの深い部署に以下を確認する

- 同様の招待状が届いているか

- 部署内で出欠予定が決まっているか

- (私の)上司が出席すべきかどうかについての見解はあるか

② 上記①の結果をもとに、上司に対応方法の提案をする

例)〇〇部とも確認した結果、今回はご出席されるのがよろしいかと存じます

例)今回は〇〇部の部長にご出席いただくのがよろしいかと存じます

例)近年の取引状況から、今回はお断りして差し支えないかと存じます

このように、初めから上司の意向を伺うのではなく、先に必要な情報を収集し、秘書としての提案を添えてご報告するとスムーズに進むのではないでしょうか。

こうした他部署との連携や調整も、秘書が率先して行えると理想的ですよね。

秘書として、効率化の追求を忘れずに

何気ない郵便物の仕分けも、日々の業務効率や上司との信頼関係に関わる重要な秘書業務の1つ。

仕分けの判断基準や、内容に応じた対応手順を明確にし、正確かつ迅速に処理できるようにしたいですよね。

どんな些細な仕事においても、改善の余地がないかを見極め、より効率的な方法を模索することが秘書として大切な心がけだと思います。

それでは秘書のみなさん、今日もお疲れさまです!

企業の秘書室に所属し、社長秘書や会長秘書を経験。その後、2023年に独立し、フリーランス秘書へ!働き方やライフスタイルのこと、自分なりの考え方など、企業秘書・フリーランスの両面から幅広いテーマで記事を書いていきたいと思っています!

No comments yet.